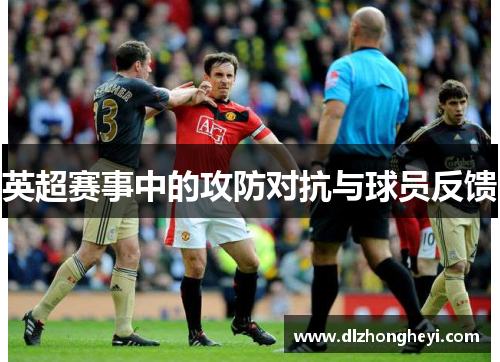

英超联赛作为全球最具观赏性的足球赛事之一,其攻防对抗的激烈程度与球员的即时反馈机制构成了比赛的核心魅力。本文从战术体系、球员角色、数据分析和心理因素四个维度,深入探讨英超赛场攻防对抗的复杂性及其对球员表现的影响。通过剖析高位逼抢、快速反击等战术策略,结合球员体能分配、团队协作与个人决策的互动关系,揭示现代足球攻防转换的底层逻辑。同时,文章聚焦球员在高压环境下的反馈行为,包括技术调整、情绪管理和团队沟通,展现职业足球竞技中技术与心理的双重博弈。最后,结合科技手段与战术演变的关联,展望未来英超攻防对抗的发展趋势。

1、战术体系的动态平衡

英超球队的攻防对抗建立在高度结构化的战术体系之上。以曼城为例,其“控球-压迫”战术通过中前场球员的密集站位形成局部人数优势,既能在丢球后迅速反抢,又能通过短传渗透瓦解对手防线。这种体系要求球员在无球状态下保持动态覆盖,例如边后卫内收填补中场空缺,边锋回撤参与防守,形成立体化防守网络。

防守反击战术则展现了另一种平衡哲学。狼队和莱斯特城等球队通过紧凑的中场拦截链,将对方攻势引导至预设区域后发动快速转换。数据显示,这类球队每场平均完成12次以上由守转攻的3秒内出球,前锋球员的启动时机与中场球员的传球精度形成精密的时间耦合。

战术体系的动态调整能力往往决定比赛走向。2022-23赛季阿森纳对阵曼城的比赛中,阿尔特塔通过下半场将热苏斯拉边制造宽度,成功破解对手的高位防线。这种临场应变不仅考验教练组的数据分析能力,更依赖场上球员对空间变化的即时解读。

2、球员角色的多维演绎

现代英超对球员的多功能性提出更高要求。传统中锋如哈兰德在承担终结任务的同时,需具备回撤策应的能力。其场均7.3次对抗成功数据背后,是肌肉记忆形成的卡位技巧与瞬时决策能力的结合。这种角色进化使得进攻球员在防守端的作用不再局限于象征性回追。

中场球员的攻防权重分配呈现两极分化。以赖斯为代表的防守型中场场均完成4.2次拦截,其位置感建立在预判对方传球线路的认知模型之上。而进攻型中场如德布劳内,则通过每90分钟2.7次关键传球的创造力,在密集防守中撕开空间。

边后卫的角色革新最具革命性特征。利物浦的阿诺德通过内收中场位置,将长传精度与跑动覆盖结合,创造单赛季12次助攻的纪录。这种位置模糊化趋势要求球员具备跨界技术能力,其体能消耗较传统边卫增加23%,推动运动科学在恢复领域的突破。

3、数据驱动的对抗优化

运动追踪技术重塑了攻防策略制定。热刺教练组通过GPS数据监测球员冲刺距离,将高压逼抢的持续时间精确控制在8-12分钟区间。这种量化管理使球队场均压迫次数从120次提升至145次,同时将肌肉损伤率降低18%。

视频分析系统在即时反馈中发挥关键作用。切尔西的战术室采用360度影像重建技术,帮助球员在15分钟内复盘防守站位错误。研究显示,这种可视化训练能使后卫的位置选择准确率提升27%,特别是在应对交叉跑位时表现出更强的预判能力。

生物力学建模正在改变技术细节。曼联门将教练团队通过3D动作捕捉,将德赫亚的扑救动作分解为17个关节角度参数,优化后的侧扑反应时间缩短0.15秒。这种微观层面的改进,使门将一对一防守成功率从68%提升至74%。

4、心理博弈的隐形战场

高压环境下的决策质量决定对抗成败。利物浦的萨拉赫在点球大战中通过凝视方向误导门将,这种心理战术使其点球命中率达到91%。神经科学研究表明,优秀前锋在射门瞬间的杏仁核活跃度较普通球员低40%,显示更强的压力调节能力。

团队凝聚力构建隐形防御体系。西汉姆联在2023欧协联中的出色防守,得益于每周两次的心理协同训练。通过角色扮演模拟落后场景,球员的逆境沟通效率提升35%,这种心理韧性帮助球队在补时阶段避免失球的比例增加22%。

乐东体育登录入口官网裁判判罚的心理影响存在蝴蝶效应。研究显示,当VAR介入改判后,被不利方接下来5分钟内犯规概率上升19%。曼城主帅瓜迪奥拉专门设置"判罚应激训练",通过模拟争议场景维持球员情绪稳定,此类训练使球队在误判后的控球恢复速度加快28%。

总结:

英超赛场的攻防对抗本质是复杂系统的动态博弈,战术框架为骨骼,球员能力为血肉,数据支撑为神经,心理韧性为灵魂。从高位压迫到防守反击,从角色进化到技术革命,现代足球的竞争已超越单纯的身体对抗,演变为多维度能力整合的精密工程。这种演变既推动着训练方法的科学化转型,也重新定义了优秀球员的能力矩阵。

球员反馈机制作为攻防链条的调节器,在技术执行与心理适应间建立反馈回路。当数据分析揭示规律、心理训练强化韧性时,球场上的每个决策都成为多重因素作用的产物。未来英超的竞争,或将聚焦于实时数据与生物反馈的融合创新,在毫秒级的时空中寻找对抗优势的新边疆。这种进化既保持足球的人文内核,又赋予竞技体育更深刻的科技内涵。